(原载于《信睿周报》第52期)

在清华大学科学博物馆工作的这几年,我经常接触到各种类型的秤(包括“天平”)。清华的理工院系移交过上个世纪使用的台秤、单盘分析天平和电光分析天平,还有近年购置又迅速淘汰的电子精密天平,清华校友和社会热心人士则捐赠过戥秤、杆秤和弹簧秤等等。在“百年器象——清华大学科学博物馆筹备展”中,我们特地布置了一个专区来展示不同样式的秤(图1)。作为现代实验室里必备的科学仪器,秤在科研中的重要性自不待言。

图1 2019年4月,“百年器象——清华大学科学博物馆筹备展”一角。图片由清华大学科学博物馆提供

秤是古即有之的常见器物,这已由大量的考古发掘所证实。对秤的原理的研究也有着悠久的历史。比如,活跃于公元一世纪的亚历山大的希罗(Hero of Alexandria)把复杂机械归结为五种典型的简单机械(杠杆、轮和轴、滑轮、楔子、螺旋),并将之都归类为“秤”。[1]在国内,自“西学东渐”以来,度量衡史逐渐成为一个独立的研究领域,吴大澂、王国维、马衡、吴承洛、陈梦家等学人对此皆有著述。此后,郭正忠、丘光明、关增建等现代学者继续着计量史的名山事业。

因新冠疫情居家期间,我偶然在网上看到一幅手持天平的正义女神像,忽然想到:秤作为一种自古即有的泛文化现象,其形象必定曾出现在不同时代、不同地域的图像中。那么,是否可以从图像学的角度对之做一番历史考察?从那时起,我便留心搜集这类资料,在数月内就积累了百余张和秤有关的图像。的确,从古埃及墓室的莎草纸,到后世不同地域、各种文明的壁画、雕塑、版画、照片中都可看到秤的诸多形象。通过本文,我试图探讨以下问题:从古至今,秤的形象是如何演变的?在东西方文化里,秤的形象有何异同或联系?秤作为一种现代科学仪器的形象是何时确立的?

在展开讨论前,需要先厘清“秤”和“天平”的区别。通常,我们默认“秤”为不等臂秤,“天平”代表等臂秤。其实,“天平”一词从元朝起才开始指代我们今天所说的称重的器具,此前,“天平”曾指代地名、年号和节度使名。[2]为避免时代误置,本文尽量使用“秤”一词来指代这类器具。

“秤”曾经广泛出现在古代神话和宗教的图像中,它是古埃及神话里的阿努比斯、古希腊神话里的赫尔墨斯以及基督教天使长米迦勒审判灵魂时用到的重要器具,也是东亚地区的佛教本生故事里尸毗王(即释迦牟尼佛的某一前世)“精进立行”的见证。

古埃及的《亡灵书》用图像表现了“来世审判”中称量心脏的环节:死者的心脏被放在秤一边的托盘上,另一边则放着代表古埃及秩序和真理的玛阿特女神的羽毛。由死神阿努比斯负责操纵秤,智慧之神托特负责记录和宣布称量结果。在古希腊瓶画中也可找到类似的有关“赫尔墨斯称量灵魂”的图像。在古希腊神话中,赫尔墨斯作为宙斯的神使,常与古埃及神托特被视为等同,同时赫尔墨斯也为冥王哈迪斯服务。或许正是因此,古希腊瓶画中的赫尔墨斯与秤有了关联,负责用秤称量武士的灵魂轻重。

《圣经》里也有很多对“秤”的记载,比如——“愿神用公道的天平秤我,愿他知道我的纯正”(《旧约·约伯记》31∶6,文中引用皆来自和合本修订版《圣经》),“公道的秤和天平属耶和华,囊中一切的砝码是他所定”(《旧约·箴言》16∶11),“提客勒就是你被秤在天平上,秤出你的亏欠来”(《旧约·但以理书》5∶27)。在各种基督教图像中,秤经常出现在天使长米迦勒的手中。作为天国军队的首领和上帝的旗手,米迦勒是天国中地位至高的天使,末日审判之时,米迦勒对所有灵魂过秤,决定其上天还是入地。在14世纪意大利画家瓜里恩托·达尔珀(Guariento di Arpo)为埃雷米塔尼教堂创作的壁画中,米迦勒一边称量两个灵魂的轻重,一边阻止恶魔的捣乱。

17世纪的荷兰画家约翰内斯·维米尔画过一幅《持秤的女子》(图2):画中,从窗外射入的阳光洒在一名神态安详的女子身上,女子似乎正拿一杆小巧的秤称量着金银首饰——初看,这幅画与宗教似乎并无关联,但仔细观察,女子身侧挂有一幅有关“末日审判”的画。女子所站位置正好处于这幅画中上帝的下方,挡住了负责称量灵魂的米迦勒的位置,不知画家是否意在让称量的女子代表米迦勒?

图2 维米尔,《持秤的女子》。图片来自美国艺术博物馆(National Gallery of Art)官网

“尸毗王割肉贸鸽”是佛本生经中一个著名的故事,讲述尸毗王如何甘愿舍身割肉以救护一只被饿鹰追逐的鸽子。这个故事曾多次出现在东南亚各地的壁画和雕塑上。比如,在敦煌莫高窟北魏第254窟的壁画(图3)中,位于尸毗王右侧的人正在割他的腿肉,一旁戴白色帽子的人则拿着秤称量鸽子和尸毗王的重量,其手中的秤是一个等臂秤,而非杆秤,这也和经文的记载相符。不过,20世纪70年代的画者在最初临摹时将其误画成不等臂的杆秤,导致很多学者凭此把北魏误判成我国最早使用杆秤的时代。晚唐时开凿的莫高窟第85窟中也有和这个故事相关的壁画,但画中的人物已不再是西域人士的打扮,而是东土大唐臣民的模样。画匠遵从经文描述,考虑到故事中尸毗王最后会坐到秤盘上,所以画了一个巨大的等臂秤。

图3 敦煌莫高窟第254窟壁画(局部)。图片来自中华珍宝馆

如今,在世界各地的法院门口常可以看到被蒙着眼睛、一手提剑一手持秤的“正义女神”(God of Justice)像。一般我们所说的“正义女神”,指的是希腊神话中的人物狄刻(Dike)和她的母亲忒弥斯(Themis)。不论是狄刻还是忒弥斯,本意都指“法律、正义、习惯法”。有的正义女神像则被称为阿斯特莱亚(Astraea)或朱蒂提亚(Justitia)。阿斯特莱亚出现在马其顿统治时期,并不属于正统的希腊神话人物,其名字的词源astro意为“星星”,由此可推断其与天文学及占星学的发展有关。至于朱蒂提亚,其名字的词源是拉丁语justitia,可推断其为古罗马时期的神祇。

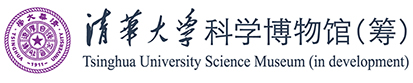

需要注意的是,在古希腊罗马时期,这些图像还未出现——剑与秤作为正义女神的象征物出现时间较晚,所以不能用这些图像来佐证古希腊或古罗马神话,它们应该是基督教影响下的产物。我目前发现的与此相关的最早的一幅画是意大利的安布罗乔·洛伦泽蒂(Ambrogio Lorenzetti)绘于1337年至1339年的壁画《好政府与坏政府之隐喻及影响》(图4)。画面一侧有一个正义女神的形象,她身着红袍,独坐在椅子上,头顶一个保持平衡状态的秤,上面写有拉丁文“统治世界的人,你们应当爱正义”;画面另一侧还有一个手持一把剑的正义女神的形象。正义女神是这幅壁画里唯一出现了两次的形象[3]——如果说后世的艺术家是受到这幅画的启发,创作出一手拿剑、一手持秤的正义女神形象,是完全有可能的。

图4 安布罗乔 · 洛伦泽蒂,《好政府与坏政府之隐喻及影响》(局部),现藏于意大利锡耶纳市政厅。图片来自Photo Scala, Florence

此外,人们常把正义女神阿斯特莱亚手里的秤与黄道十二宫里的天秤宫联系起来。从历史角度看,应是先有“天秤宫”这个星宫概念,后来人们才把阿斯特莱亚附会到占星学。

古巴比伦人为了表示太阳在黄道上的运行位置,把黄道带分为12等份,称为“黄道带十二宫”。随后,“黄道十二宫”的概念从希腊传入印度,并于六世纪随佛经进入中国。目前已知最早出现有关黄道十二宫汉译名的文本是《大乘大方等日藏经》,由隋开皇初年天竺法师那连提耶舍译自梵文。当时,天秤被称为“秤量”,后称“秤”(如《宿曜经》)或“天秤”(如《玉函经》)。[4]

在五代晚期开建的莫高窟第61窟里绘制于元代的有关炽盛光佛、诸星图、十二天宫及助缘僧、尼等图像中,也可看到天秤的形象。1974年在河北宣化发掘的辽代张世卿墓的墓顶也有十二天宫的标志。此外,现藏于日本大阪美术馆、由唐代梁令瓒所画的《五星二十八宿神形图》中有12位星宿神,其中,亢星神“性淳质清平,通于战阵,名贤战”,但他手里拿着的却是一把杆秤——显然,杆秤和“战阵”关系不大,而是用来说明亢星宿和天秤宫有一定对应关系。山西宝宁寺旧藏有明初(或更早)的水陆画,其上出现了中国化的十二星宫神的形象,长裙飘带的天秤宫神搭在肩上的也是一把杆秤。从西方天秤宫的等臂秤到东方亢宿神或天秤宫神手持的不等臂秤的变化中,可看到东西方文化碰撞的深刻印记。

让我们把视野从神话和宗教转向世俗画。北宋张择端的《清明上河图》熙熙攘攘的众生相里,一个商贩正低着头,拿着杆秤称量东西;明代仇英版的《清明上河图》里,一家铸造银锭的店铺的木桌上放着一把等臂秤,正所谓“锱铢必较”,店铺伙计将碎银铸成整银子,必然要用到更精确的等臂秤。在德国文艺复兴时期的版画师奥尔穆茨(Wenzel von Olmutz)创作的《秤金子的人》一画中,则能看到15世纪一名女性金饰匠称量金子的场景;在莫卧儿帝国皇帝阿克巴钦定的《摩诃婆罗多》波斯文译本的第12篇《和平篇》中,一幅插画描绘了一名身着橘红色衣服的低种姓男子手举等臂秤,正在称量编织筐里的东西;在表现16世纪土耳其集市的图像中,我们可以看到身着中东服饰的商人拿着等臂秤称量商品。

图5 米歇尔 · 凡 · 慕舍尔,《工作室中的医生》。图片来自Web Gallery of Art

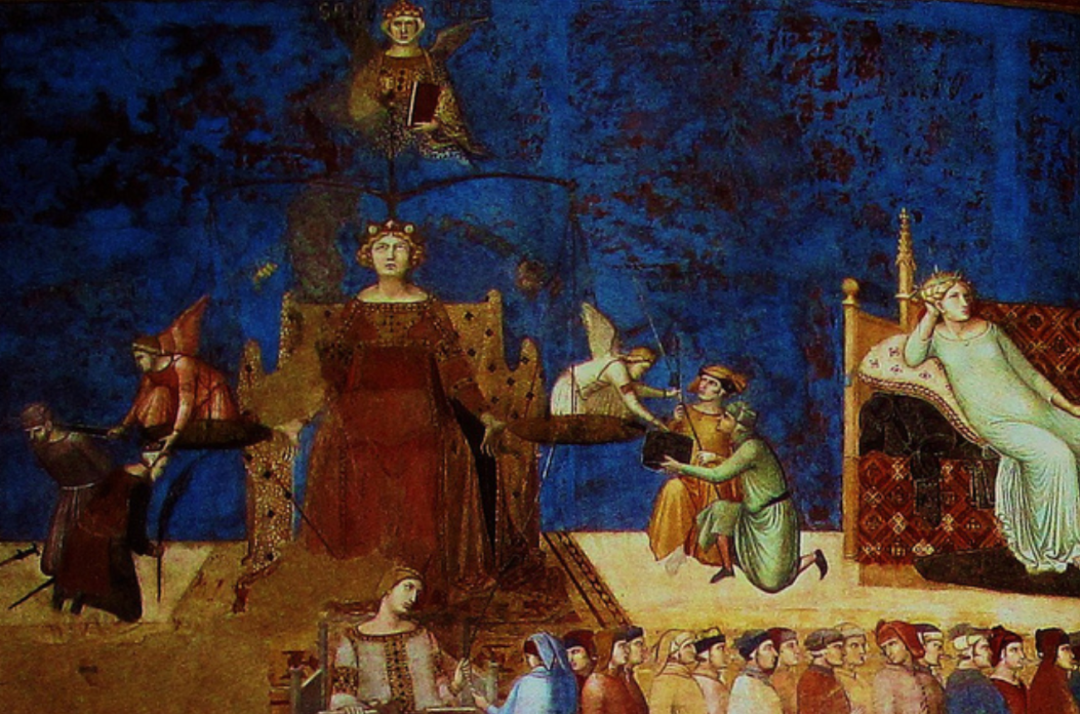

此外,医生和炼金术士也逐渐和秤有了联系。荷兰画家米歇尔·凡·慕舍尔(Michiel van Musscher)1668年的画作《工作室中的医生》(图5)描绘了一名拿着尿液瓶的医生[5],散放着书本的桌上有一把等臂秤——可见秤是当时医生常备的器具。此外,秤也是炼金术士的重要器具。在1609年一个炼金术实验室的场景(图6)中,炼金术士跪在地上祈祷,桌子上摆满了各种实验仪器,其中就有一把等臂秤。

图6 1609年,一个炼金术士的实验室。图片来自美国宾夕法尼亚大学图书馆(University of Pennsylvania Libraries)的Edgar Fahs Smith Memorial Collection

如今,博物馆收藏、展示的被称为“科学仪器”的物品,在历史上曾有不同的名称,这些术语的不断变化反映了不同时期的人们对科学理解的变化。比如,17世纪时,“哲学仪器”(philosophical instrument)和“数学仪器”(mathematical instrument)逐渐有了区分。[6]斯普拉特(Thomas Sprat)所著《伦敦皇家学会史》(The History of the Royal Society of London)的卷首插图中绘制了诸多仪器,既有探索自然的“哲学仪器”(如望远镜和空气泵),也有偏实用的四分仪、象限仪等的“数学仪器”,而位于图片左侧书架之上的等臂秤,因其实用性应也属于“数学仪器”范畴。

秤也越多越来地出现在现代早期的各类印刷品中。“矿物学之父”阿格里科拉(Georgius Agricola)的《矿冶全书》(De re metallica)中有关于秤的描述和插图;伽利略的好友、温度计的发明者圣托里奥(Santorio Santorio)花了30年时间用定量实验和机械论原则来研究人体的新陈代谢过程,他的著作《静态医学》(Medicina Statica)中的插图所描绘的秤相当巨大,足以支持一个成年人的各项生理活动。

那么,人们是从何时起把秤视作一件科学仪器的?从语言学上来看,自19世纪起,人们逐渐不再使用“自然哲学”和“哲学仪器”这两个术语,而“科学”和“科学仪器”等表述则变得越来越普遍。美国科学史家阿尔伯特·范·赫尔登(Albert Van Helden)提出了一件器物成为科学仪器的四项默认原则:在自然研究中,对于大部分科学探索,只靠人类感官太受局限,仪器占据着恰如其分甚至极其重要的地位;仪器测量得出的结果或读数通常毋庸置疑;科学仪器建立在毫无疑问的科学原理之上,比如杠杆原理;较之老仪器,越新的仪器越准确、强大,或越方便,限制因素通常是同时代的技术水平。[7]

从这个角度看,法国化学家拉瓦锡无疑使秤变为了一种重要的科学仪器。他首先明确提出要将重量作为衡量尺度对化学规律加以证明,而“确定受化学实验作用的物质的量或由之产生的物质的量的已知最好方法,就是靠精确建造的横梁、天平盘以及完全校准了的砝码……”[8]。拉瓦锡在其著作《化学基础论》中提到的三台秤现藏于巴黎国立工艺博物馆,其中一台的灵敏度达0.0001克,在当时的欧洲属于佼佼者。[9]此后,秤越来越多地出现在化学家的工作台上。在美国宾夕法尼亚大学图书馆收藏的一幅1901年印刷插图中,被誉为“瑞典化学之父”的贝采利乌斯男爵(Jacob Berzelius)正襟危坐,他身后的桌子上就摆放着一座精致的秤。可以说,近代早期以来,秤或隐或显地作为科学的象征出现在封面图画、书籍插图中,以拉瓦锡、贝采利乌斯男爵等为代表的化学家真正使秤成了现代科学必不可少的一种科学仪器。

从艺术史的图像学解释角度来看,本文对“秤”的图像演变研究基本属于潘诺夫斯基1939年所著《图像学研究》一书中所述的“前图像志的描述”或“严格意义上的图像志分析”范畴,还未达到“图像学的解释”。如今,图像作为历史证据的使用已获得了越来越多历史学家的认可,“图像转向”成为历史研究的重要话题。在这个意义上,图像学可以成为艺术史与科学史相互沟通、互为促进的中间媒介。而发掘图像史料中的科学形象,借鉴艺术史的图像学研究方法,或可促成科学史研究的新发现。

撰文 | 刘年凯

注释

[1] 张卜天. 从古希腊到近代早期力学含义的演变[J].科学文化评论, 2010, 7(03): 38-53.

[2] 李玉平. “天秤”的读音及其与“天平”的关系释疑[J]. 中国科技术语, 2014, 16(02): 55-58.

[3] 韩伟华. 锡耶纳市政厅壁画里的中世纪城市共和国政治理念[J]. 文艺研究, 2016(09): 16-27+2+177.

[4] 王玉民. 现代星座汉译名的由来与演变[J]. 自然科学史研究, 2012, 31(01): 37-51.

[5] 梦隐. 古代医生与验尿[J]. 科学文化评论, 2019, 16(05): 125-128+2+129.

[6] WARNER J D. What is a s scientific instrument, when did it become one, and why? [J]. The British Journal for the History of Science, 1990, 23: 83-93.

[7] VAN HELDEN A. The Birth of the Modern Scientific Instrument, 1550-1700[M]//BURKE G J. (ed). The Uses of Science in the Age of Newton. Berkeley/Los Angeles: University California Press, 1983, p.49-84.

[8] 拉瓦锡. 化学基础论[M]. 任定成, 译. 北京: 北京大学出版社, 2008.

[9] 丁弘. 拉瓦锡的天平和气量计[J]. 化学通报, 1995(11): 54-57.

![]()