清华大学科学博物馆珍品柜

清华大学科学博物馆珍品柜

现代技术与古老叙事的结合使得摄影和电影真正成为一门艺术,从更大的层面看,基于技术发展的照相机、摄影机、胶卷和放映机复原了物质世界的空间形式,使得历史在19世纪和20世纪的交接点出现一条巨大的鸿沟:之前的历史充满迷雾,我们只能通过漫漫长河遗留的书籍、器物远远遥望,而之后的历史亲切透明,我们在相片之上、银幕之外似乎伸手即可触摸。

摄影的历史该如何书写?技术进步的作用是决定性的吗?电影的未来又将如何?欢迎您前来珍品柜,寻找自己关于历史、技术和未来的答案。

左上:德国蔡司伊康劳埃德510/1相机 1926-1936年生产

左中:美国伊斯曼2D型大画幅相机 1910-1950年生产

左下:德国蔡司伊康特罗纳210/5相机 1927-1936年生产

正中:美国柯达1A折叠袖珍相机特别版 1908-1912年生产

右上:美国柯达3A折叠布朗尼相机 1905-1915年生产

右中:美国柯达1A折叠袖珍D型相机 1909-1915年生产

右下:美国康利红腔相机 1899-1927年生产

以上藏品均由王纲怀校友捐赠

一般来说,摄影史以法国画家达盖尔公布发明的1839年为摄影术发明之年,而卢米埃尔兄弟发明电影摄放机器,为后来的电影制作和放映提供了技术基础,故1895年12月28日被公认为电影的诞生之日。电影的史前史,几乎和它的历史一样长。

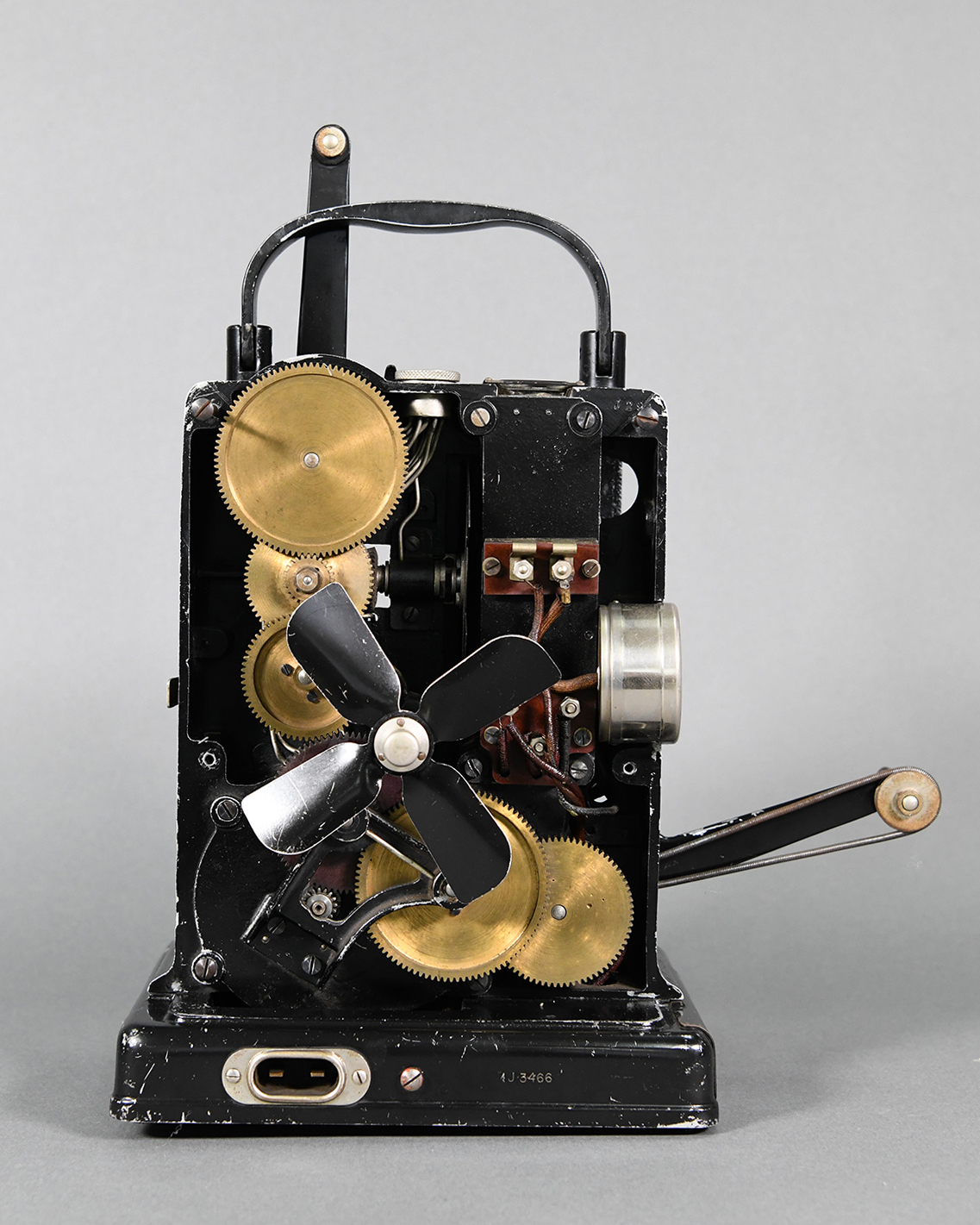

美国里维尔85型8毫米无声电影放映机 1940年代生产

柴俪杰女士捐赠

美国柯达90A型8毫米电影放映机 1947年前后生产

张一杭校友捐赠

摄影和电影与生俱来带有技术的基因,从古代朴素的光学理论,到人体生理的视觉滞留,再到摄影术和放映术,机械、化学、物理与美学融为一体,这种技术基因决定了这门艺术从一开始便与其它的诗歌、美术等艺术有着根本区别。

美国吉斯通K-27型8毫米电影摄影机 1950年代生产

柴俪杰女士捐赠

德国爱克发16毫米放映机剖面模型 1936-1944年生产

清华大学机械工程系转拨

毫无疑问,电影带有强烈的时代特征。从无声到有声,从黑白到彩色,这些已经被写入了电影的教科书,在之后的几十年里,技术的、社会的、政治的、地域的等等各种因素扰动着时代光影的脚步,这些时代不同、地点各异的影音历史,可以通过带有明显本地特征的放映机和摄影机来感受。

中国甘光35毫米手持式摄影机 1970年代生产

柴俪杰女士捐赠

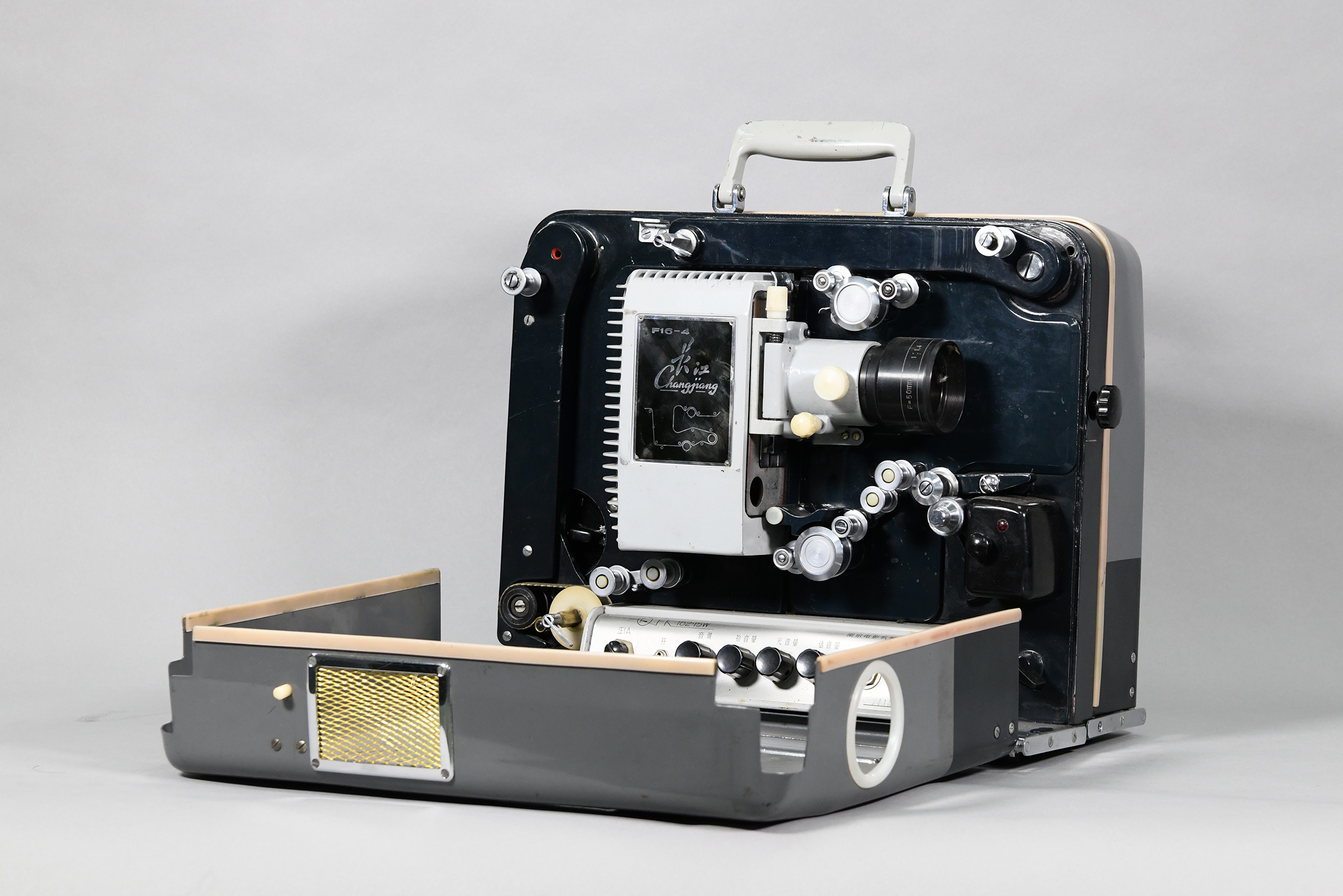

中国长江FL16-4 型16毫米电影放映机 1968-1976年生产

柴俪杰女士捐赠

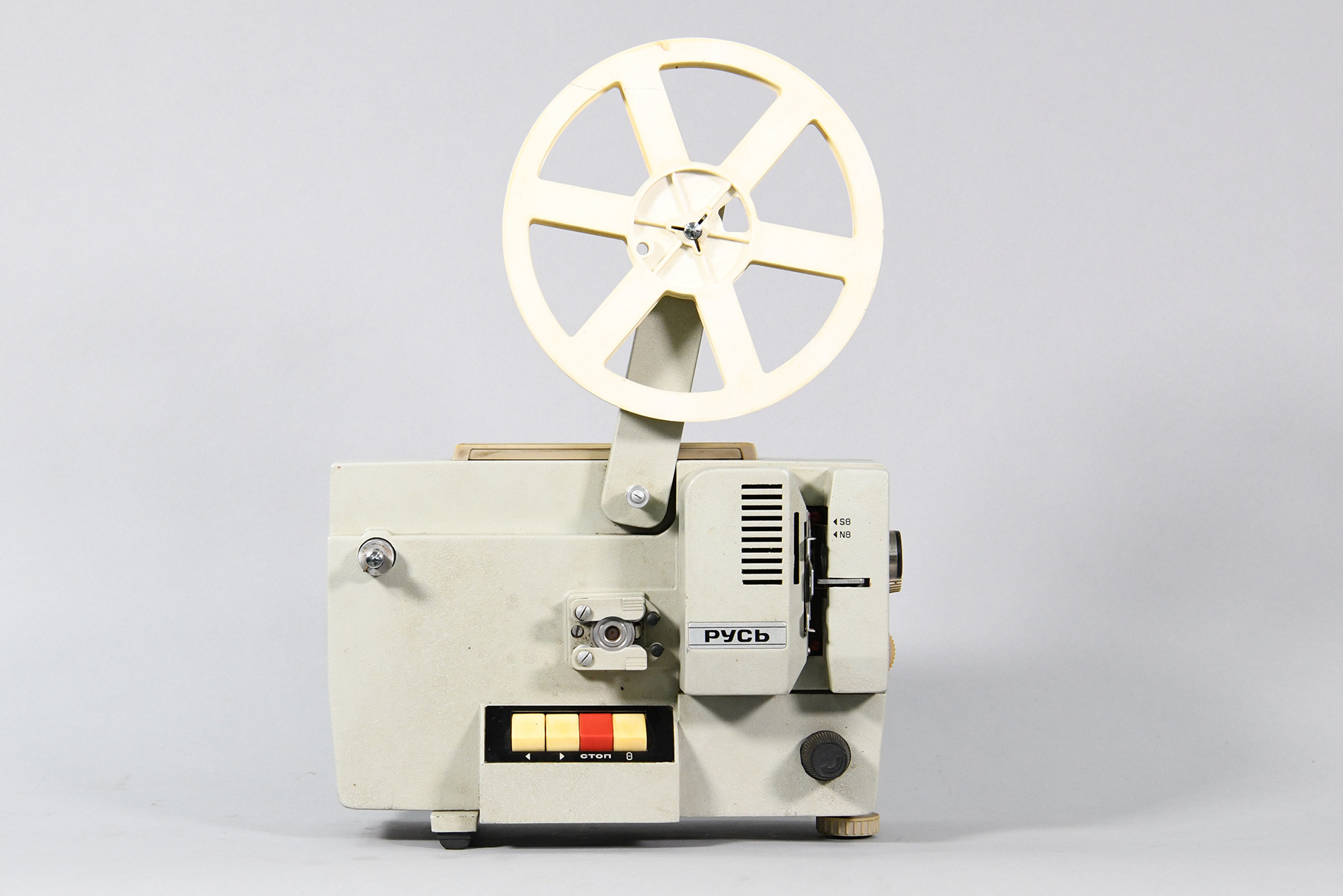

格里菲斯的电影叙事、卓别林的喜剧观念、爱森斯坦的蒙太奇,曾经闪现在里维尔、柯达放映机的光线和声响之中;苏联的现实主义、欧洲的新浪潮和左岸派或曾被某位导演用宝莱克斯摄影机拍摄,或被一群电影爱好者用米奥特放映机加以欣赏;而新中国的电影事业发展变革,体现在以甘光为代表的一系列国产设备的制造和使用中。

苏联罗斯电影放映机 1950-1990年生产

柴俪杰女士捐赠

左上:瑞士宝莱克斯H16型16毫米电影摄影机 1945年生产 柴俪杰女士捐赠

左下:捷克米奥特16毫米电影放映机 1946年后生产 清华大学机械工程系转拨

右上:苏联1M型记录式摄影机 1960年代前后生产 柴俪杰女士捐赠

右下:日本爱尔莫K-100SM型超8毫米电影放映机 1980年前后生产 柴俪杰女士捐赠

技术进步的伟力再次突显,模拟信号转化成数字信号,CCD取代了溴化银乳剂,CG技术代替了真实记录,胶片时代成为过去,DV时代紧接着是手机时代,每个人都可以成为影像的记录者,更是影像的观看者,电视、录像带、影碟机、电脑、手机、MP4、Pad依次改造了我们的观影方式,VR技术带来的“沉浸体验”彻底扬弃了实体影院的桎梏,人的身体与影像之间的界限模糊了,数字时代的每一次变革都改变了电影市场和电影本身。

有人哀叹电影死了,有人欢呼电影万岁,电影的未来会如何?数字变革之后又将是什么时代?让我们共同期待。

清华大学科学博物馆珍品柜(正面)

撰文|刘年凯

摄影|刘年凯

编辑|麻嘉沛

![]()