2021年3月26日,清华大学科学博物馆举办了“计·艺”艺术作品征集暨“让计算记忆入驻博物馆”藏品征集收官汇报展的开幕式。

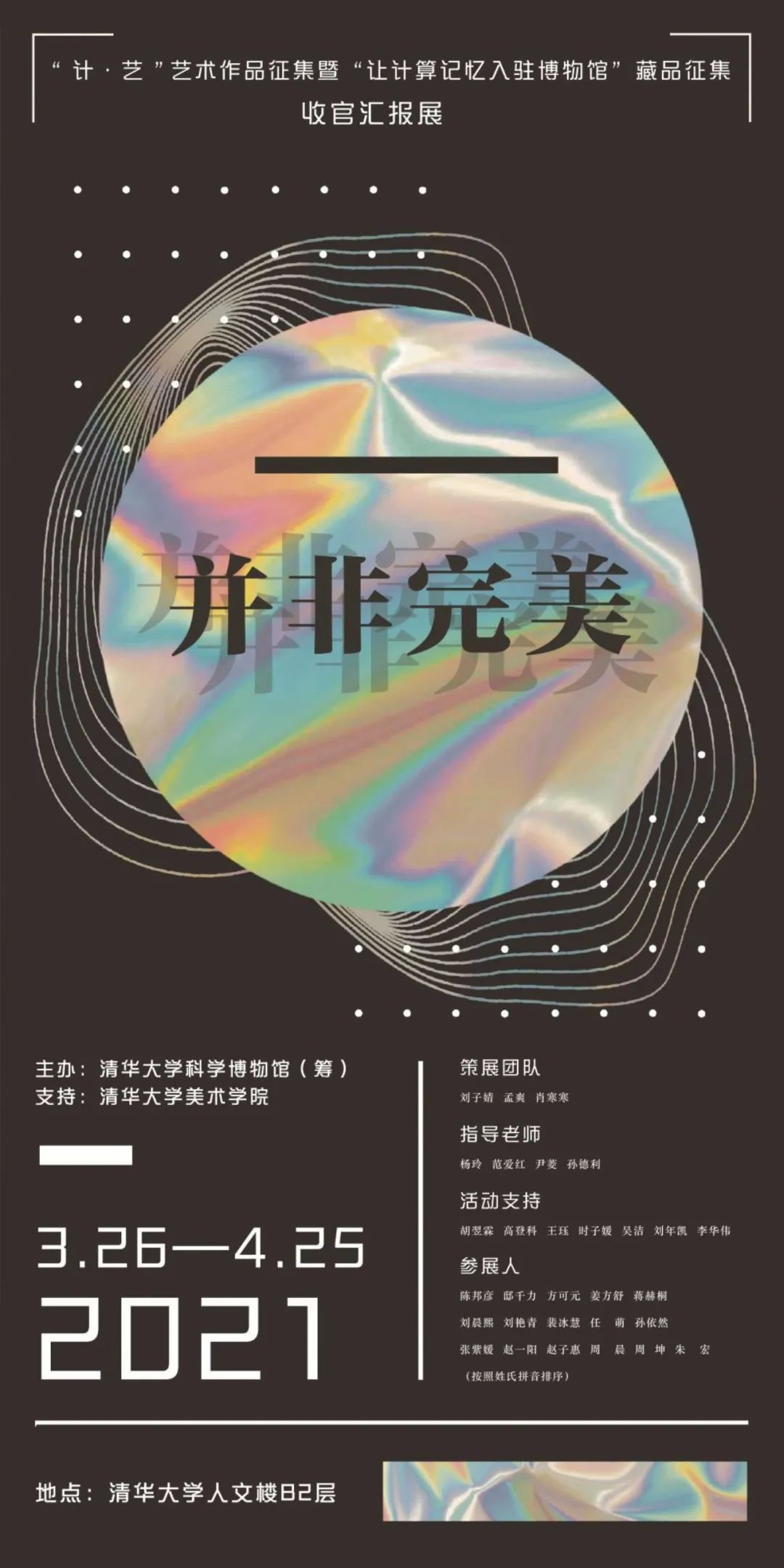

2020年9月24日,清华大学科学博物馆自主研究、策划的主题展览“神机妙算——计算器具历史展”开幕。该展以80件计算器具展现了世界计算观念的发展与演变。计算观念演变从古至今,计算生活无处不在,计算思维与每一个人息息相关。清华大学科学博物馆公教团队试图以展释展,从艺术创作、个人情感记忆等角度以展品征集的方式为“神机妙算”做一次实验性的平行展。取名“并非完美”,是策展团队对这次创新与尝试一次小心翼翼的试探,也表达了一份质朴与真诚。

展览现场

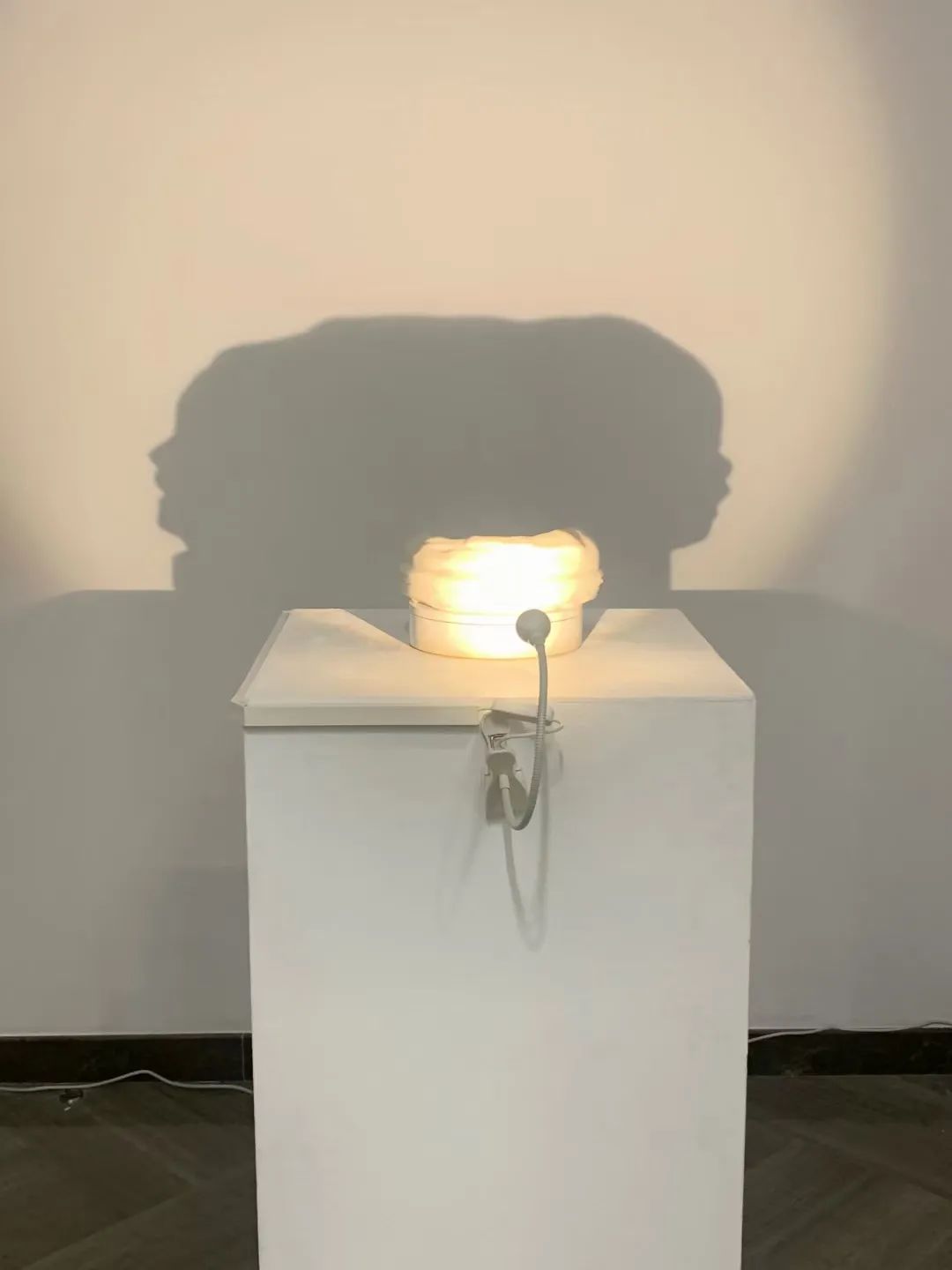

任萌作品《心动》

陈邦彦作品《色亦空》

赵子惠作品《计疫》

这次展览本着开放、成长、跨界的胸怀邀请艺术家、科研工作者和普通社会公众共同参与,从退休干部到青葱少年,职业多元,形式多样,表达多维,每一件展品背后凝聚着或是三代人的寄望,或是个人的生命过往,或是对计算观念独立的思考,或是大数据时代的艺术忧思,这些生命的律动就像是本次展览赵子慧的作品,那滴滴答答的钟表声,似隐若无,却始终存在,永续不断。

展览现场

两场征集活动从启动到呈现,前后经过了六个月酝酿、发布、传播、辅导、评选、策划、布展等完整的过程。这次展览启动新人进行策展并组织实施,是高校博物馆探讨科学与艺术融合,服务教学创新与人才培养一次有意义的尝试。

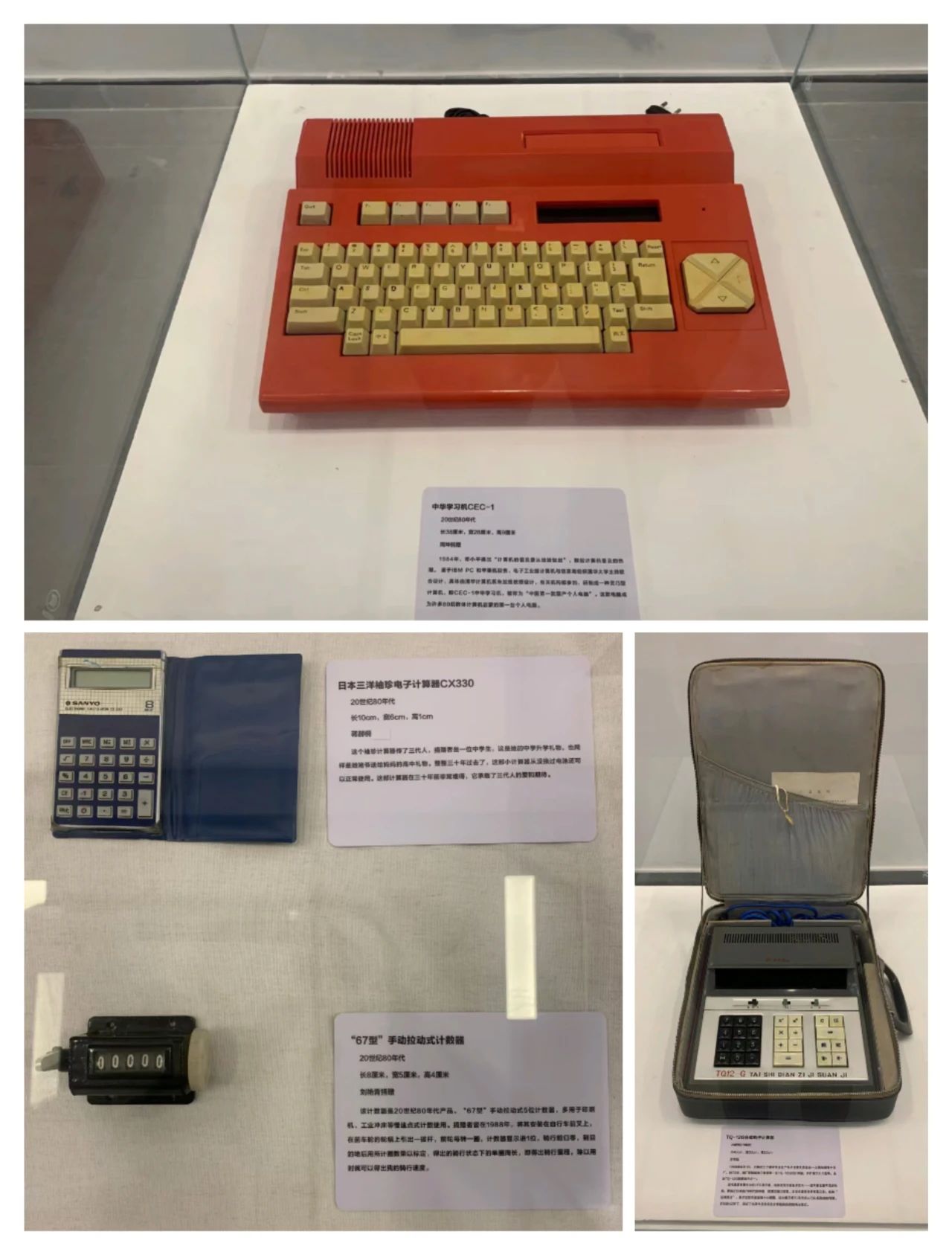

上图为周坤参展计算器具“中华学习机” 左下分别为蒋赫桐参展计算器“三洋袖珍电子计算器”、刘艳青参展器具“手动拉动式计数器” 右下为方可元参展的计算器具“台式电子计算器”

出席开幕式的嘉宾有清华大学科学史系主任、科学博物馆馆长吴国盛,清华大学美术学院副教授、清华大学工程设计硕士项目负责人刘强,中国铁道研究院研究员刘艳青,清华大学科学博物馆事业发展部负责人范爱红以及策展团队、参展人、其他社会各界的朋友。

到场嘉宾

开幕式由清华大学科学博物馆尹菱主持

01 开场致词

清华大学科学博物馆事业发展部负责人范爱红现场致辞

02 策展人发言

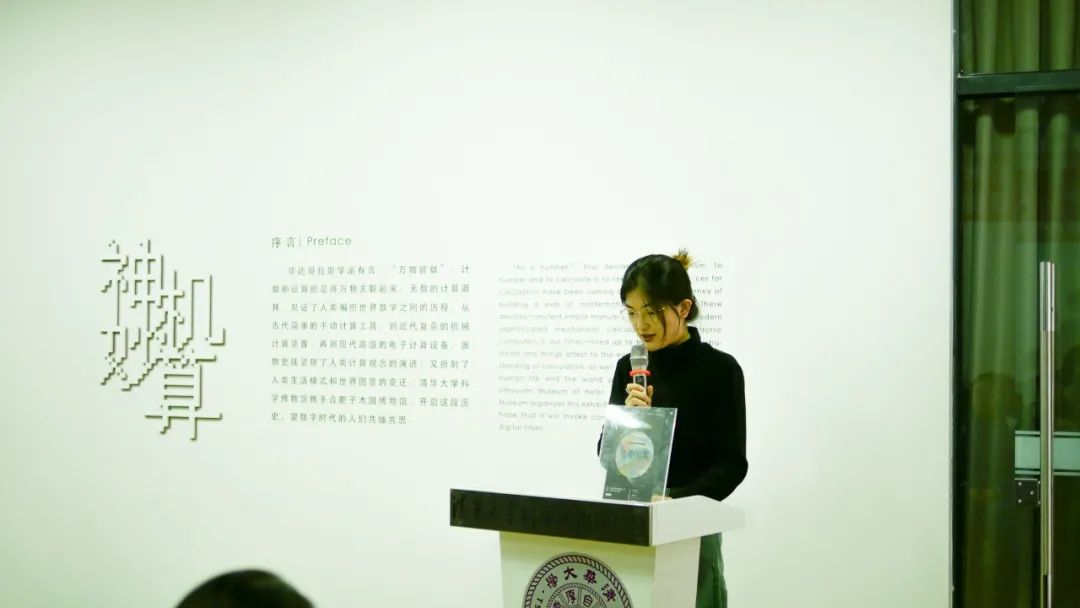

“计·艺”艺术作品征集项目策划兼策展人刘子婧发言

“让计算记忆入驻博物馆”项目策划兼策展人孟爽发言

博物馆如何去定义?

藏品如何去定位?

博物馆学青年学者孟爽在收到“我们这些东西也能进博物馆吗”的疑问时,决定从她的专业出发,以此为起点,借助清华大学科学博物馆策划此次展览,去探索、回答博物馆的社会性问题。

03 参展人代表发言

第一组:“让计算记忆入驻博物馆”藏品征集参展人代表

参展人蒋赫桐(姥姥:赵秋莲,妈妈:赵海燕)三代同堂在开幕式现场

蒋赫桐是年纪最小的参展人,妈妈赠与她的一部小小的计算器——日本三洋袖珍电子计算器 承载了三代人勤思好学的家风传统,这份器具背后折射的时间温度与情感厚度感动了现场观众。

朱宏先生在开幕式现场

作为一名退休教师,朱宏老师第一时间捐赠出这部曾经和爱人一起使用过的夏普 EL-5100计算器。这其中承载着他对科学博物馆未来发展的无限希冀——清华科博的建成将填补博物馆类型的空白,希望清华科博与艺博交相辉映,成为清华园荷塘中的并蒂莲。

刘艳青先生在开幕式现场

作为铁道研究科学家,刘艳青先生深刻体会到科学仪器对于科学研究的重要性,当初科研人员艰难的计算历程应该被历史铭记。刘艳青老师在捐赠了展品KD4OI型刻线大地规和“67型”手动拉动式计数器之后,于开幕式当天再向科博馆捐赠了中国50年代末生产的透明计算纸。

馆长吴国盛为参展人代表颁发参展证书并合影

第二组:“计·艺”艺术作品征集参展人代表

任萌先生

任萌先生的作品《心动》

任萌:《心动》这个系列是一次艺术实验,是我对未知领域的一种探索。灵感来源于我最喜欢的乐器钢琴,我把每一个琴键画在了我的画面里,每一个颜色代表他的音符,每一个线条的律动代表着旋律,尝试用绘画的形式创作出一首无声的钢琴曲。

姜方舒先生

姜方舒先生的系列作品

陈邦彦先生

陈邦彦先生和参展作品之一《色亦空》

陈邦彦:对于科学家而言,“计算”与“数字”是用来探索客观世界的方法论与工具。对于创作者或者对于我而言,面对这样的方法论与工具,我更乐于挖掘内心感受。我选择使用数字工具辅助创作,这样创作是电脑和人脑、理性与感性、虚拟与真实的合谋。

馆长吴国盛为参展人代表颁发参展证书并合影

04 高峰对话

自左至右:吴国盛、刘强、尹菱

那么究竟该如何理解科学与艺术、科学与人文的关系呢?如何做好科学与艺术、科学与人文的融合呢?在开幕式的最后,主持人尹菱邀请清华大学科学史系主任、科学博物馆馆长吴国盛,清华大学美术学院副教授、清华大学工程设计硕士项目负责人刘强上台为现场观众开启一场高峰对话。

05 观众提问

现场观众提问

有记者问到,科学精神在将来科研发展中到底会起什么样的作用?

吴国盛老师指出,伟大的科学理论实际上来源于智慧创作,而不是来源于功利导向。我们有很多1-100的东西,但0-1的创新东西却很少。所以,在未来的发展中,以好奇心而非利益导向为动力、热情的科学工作者,还需要很多很多,需要大家去呼吁。

他还强调,悠闲出智慧,“全民通关”追赶型的社会不可能有创新的思维。博物馆是试金石,可以检验一个社区从容、悠闲的程度和鉴赏艺术的能力,当然反过来也陶冶人的艺术情操。像我们科学博物馆,希望人们在这里不仅能看见科学的力量,还能感受到背后的科学精神,提升我们生活品味。

参观现场

参观现场

合影

![]()