编前话

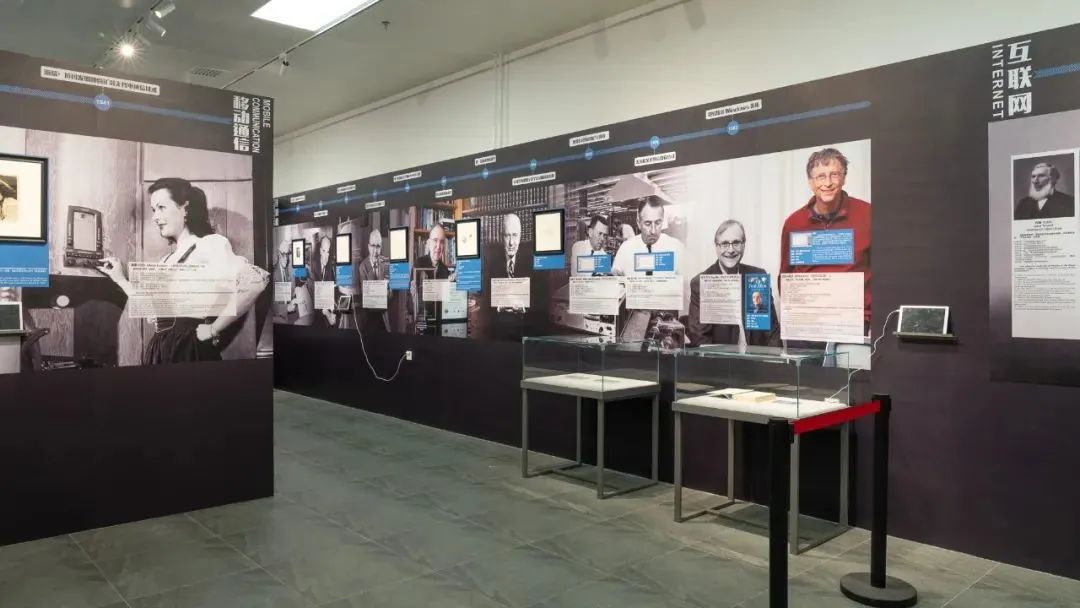

“光电之迹——信息科技先驱手迹展”在清华大学科学博物馆开幕。本次展览展出了49件信息科学发展脉络中具有里程碑式人物的手迹展品,包含便条、信笺、书信、签名照等多种形式。这些平易近人的手迹展现了科学家们作为“人"的温情与智慧,为观众提供一次以人文的视角解读科学的机会。

“光电之迹——信息科技先驱手迹展”现场

本次展览联合策展人、手迹收藏家程昊特别为大家梳理了手迹收藏发展脉络,引导大家了解展品背后的更多意义。

手迹

——有温度的私历史

文/程昊

5月18日开幕的“光电之迹——信息科技先驱手迹展”,首次将科技发展史和名人手迹相结合,集科普性和人文性于一身。不仅线性呈现了信息技术在驱动社会发展、改变生活方式的演进历程,还透过难得一见的手迹载体折射出先驱巨匠背后的不平凡。手迹通过纸墨元素凝结个人工作和生活等历史瞬间,真切而直观地反映了不为人知的私历史,是正史的生动补充。本期,我们将带领博友踏入名人手迹世界,轻轻揭开它神秘而高冷的面纱。

“光电之迹——信息科技先驱手迹展”现场

01.概念与起源

手迹是亲手写下或画下的载体。

“光电之迹——信息科技先驱手迹展”现场

名人手迹收藏最初始于罗马。自雄辩家蒙赛罗被誉为世界第一个签名收藏家之后,这股收藏手迹之风便愈演愈烈。

世界上最早的手迹是在伊拉克勒阿布萨拉比克发现的,其年代可追溯到公元前2600年的第三王朝时期。

世界上最昂贵的手迹是英国戏剧大师莎士比亚的亲笔签名,一封信的价格就动辄高达几百万美金。

莎士比亚画像

莎士比亚签名

莎士比亚手稿

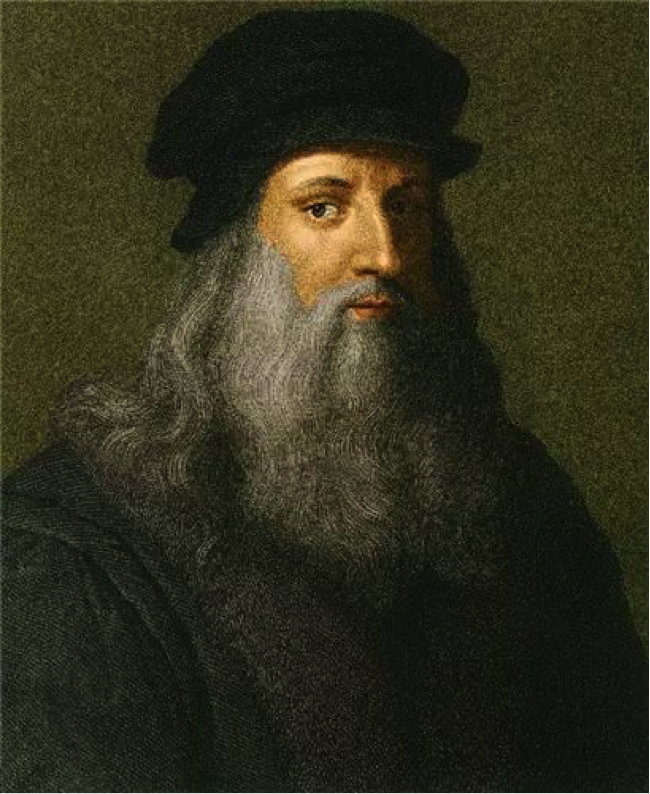

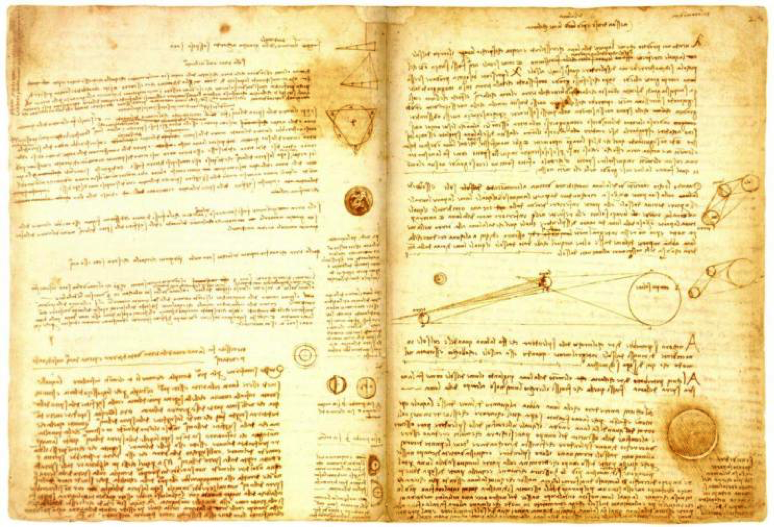

世上最昂贵的手稿是达·芬奇1506年至1510年间创作于米兰的手稿,并以1717年英国买主莱斯特的名字命名。上世纪80年代艺术收藏家阿曼德·哈默将其买下后,更名为哈默手稿。如今它的主人是微软联合创始人、前世界首富比尔·盖茨。该手稿之所以魅力无穷,除了珍贵的科研史料、缜密的学术演绎之外,还因其应用了镜像书写。这种书写方式是达·芬奇的独创。左撇子的他终其一生均以镜像写字。对左手写作者来说,将羽毛笔由右向左拉过来写比由左向右推过去写容易,而且不会将刚写好的字弄糊。

达·芬奇画像

达·芬奇签名

达·芬奇手稿

02.载体分类

(一)亲笔信

|

|

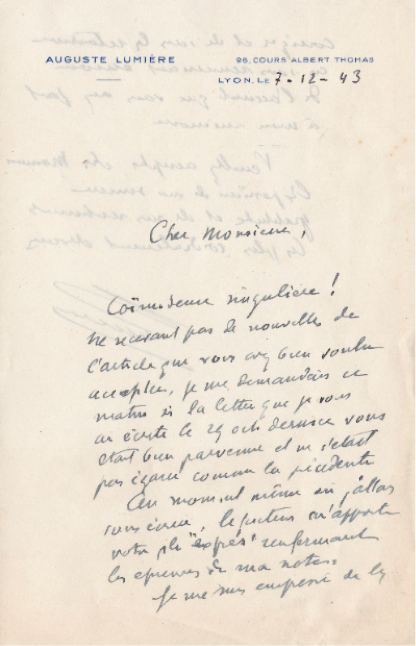

使用“奥古斯特·卢米埃”信纸的奥古斯特·卢米埃1943年亲笔信

(卢米埃系法国发明家、工程师,电影放映机发明人,被誉为”现代电影之父“。此展品正在”光电之迹“展出)

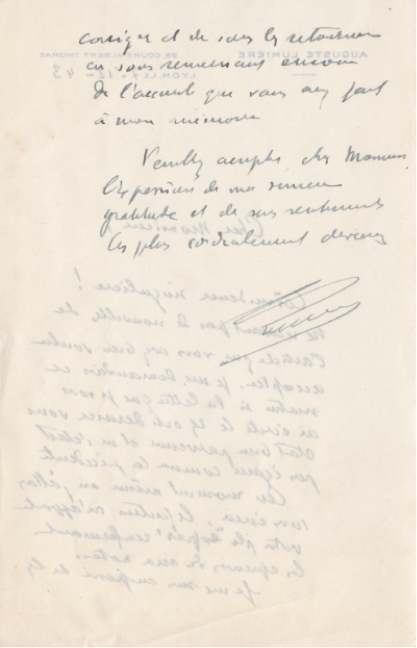

使用“G.埃菲尔”信纸的古斯塔夫·埃菲尔1917年亲笔信

(埃菲尔系法国建筑师、结构工程师、埃菲尔铁塔的设计师。此展品正在”光电之迹“展出)

2.私人住址。许多名人喜欢四海为家的漂泊式生活,包含定位信息的信纸就是他们行踪轨迹的标志;

|

|

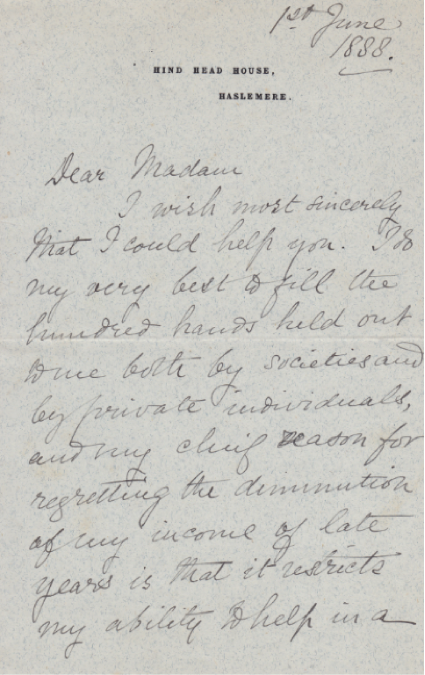

使用“欣德黑德”信纸的约翰·丁达尔1888年亲笔信

(丁达尔系英国物理学家、”丁达尔效应“的发现者。此展品正在”光电之迹“展出)

3.官方组织机构。隶属或挂靠于该组织机构的名人使用这类信纸提升信件的正式程度。

|

|

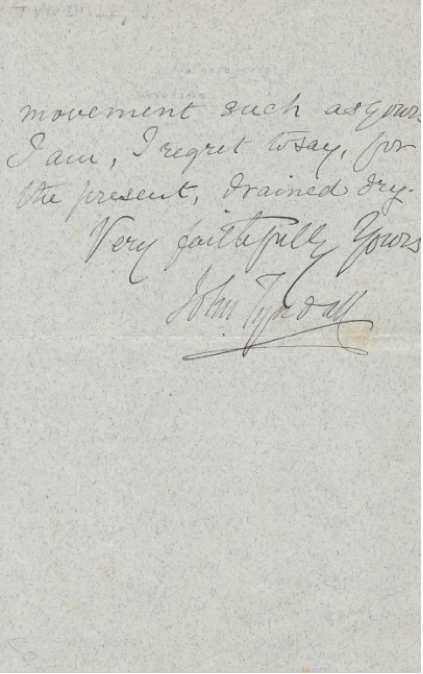

使用“意大利参议院”信纸的伽利尔摩·马可尼1920年亲笔信

(马可尼系意大利电气工程师、发明家、企业家,被誉为”无线电之父“。此展品正在”光电之迹“展出)

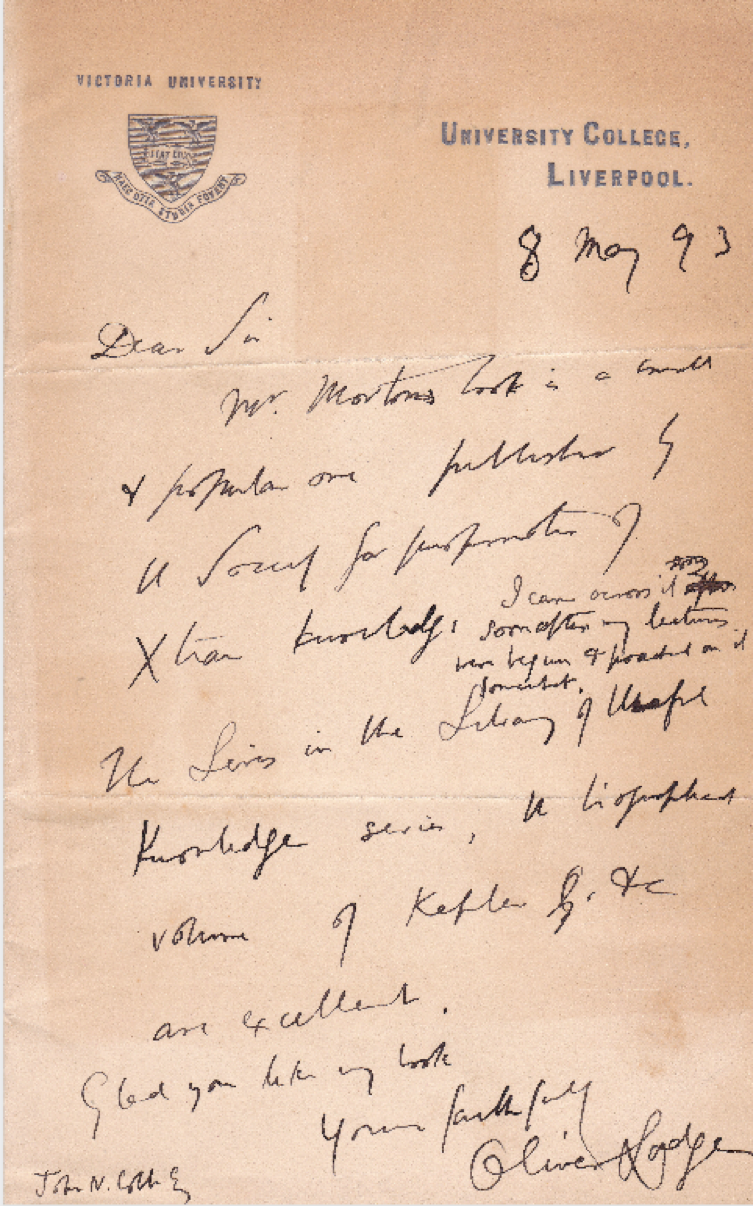

使用“维多利亚大学”信纸的奥利弗·洛奇1893年亲笔信

(洛奇系英国物理学家、作家,伯明翰大学原校长,电磁学领域先驱,“调频”专利持有人。

此展品正在”光电之迹“展出)

4.酒店地址。一般是酒店房间为客人提供书信、便条服务的专用信纸;

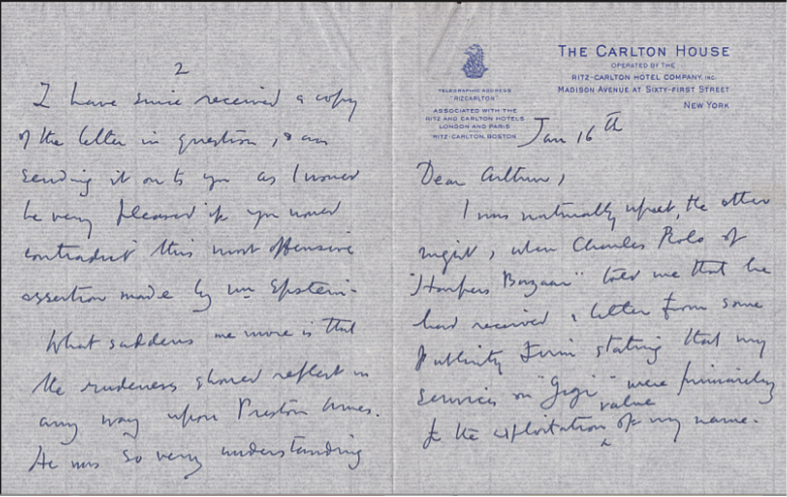

使用“卡尔顿公寓酒店”信纸的比顿1959年亲笔信

(二)签名信

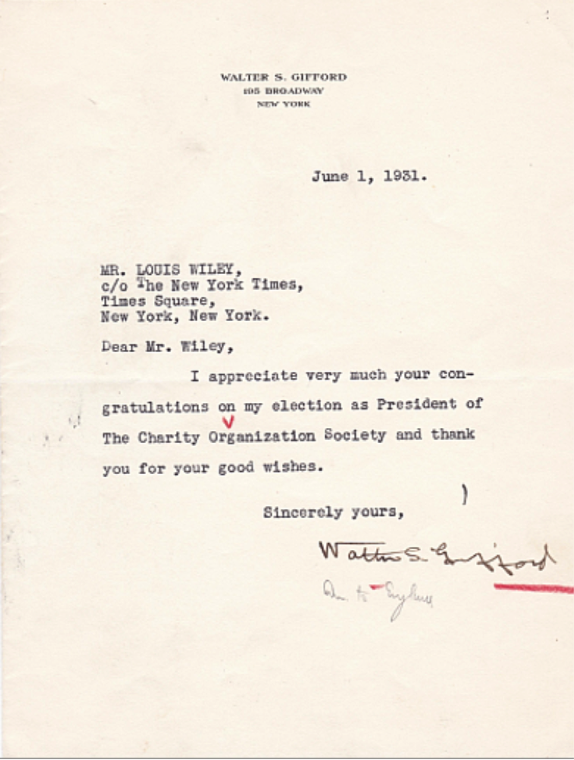

华特·基佛德1931年签名信

(基佛德系美国企业家,“贝尔实验室”创始人,美国电话电报公司原总裁、董事长。此展品正在”光电之迹“展出)

(三)手稿

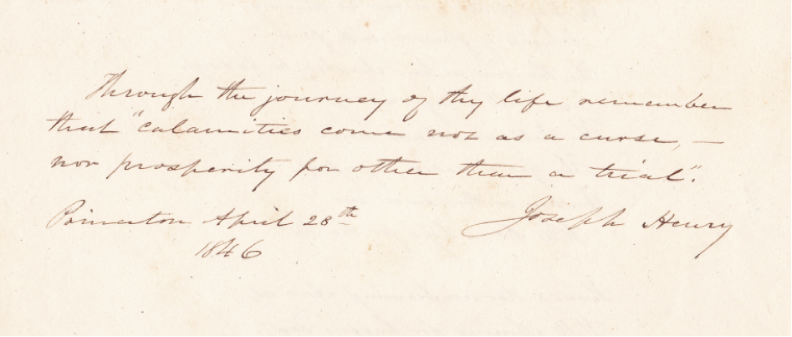

约瑟夫·亨利1846年备忘录

(亨利系美国物理学家,美国科学界第一代领导人,美国继本杰明·富兰克林之后最伟大的科学家之 一。

此展品正在”光电之迹“展出)

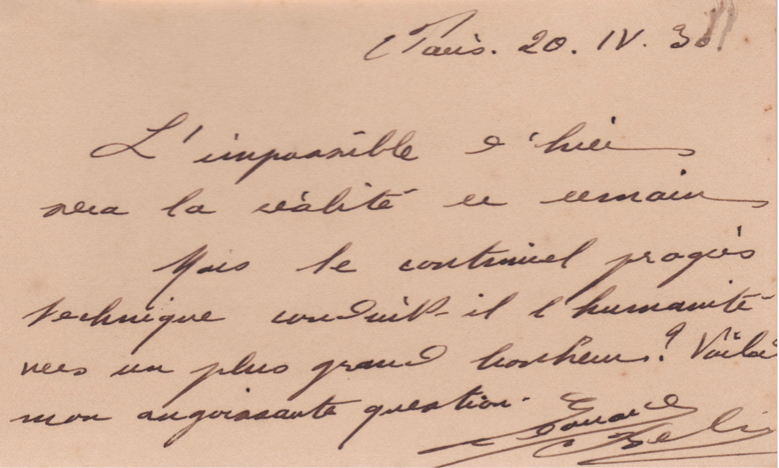

爱德华·贝兰1930年备忘录

(贝兰系法国摄影家、发明家,“照片传真机”发明人。此展品正在”光电之迹“展出)

海伦·凯勒亲笔赠言

(凯勒系美国女作家、教育家、慈善家、社会活动家,20 世纪人类励志偶像。

此展品正在”光电之迹“展出)

(四)签名文件

|

|

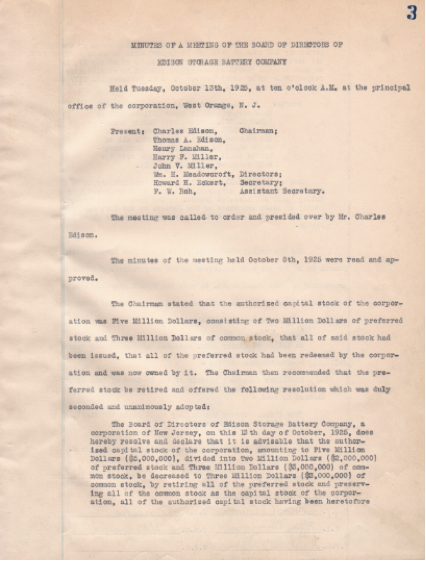

托马斯·阿尔瓦·爱迪生1926年签名会议纪要

(爱迪生系美国著名发明家、企业家,留声机、白炽灯、摄影机发明人,被誉为“发明大王”。此展品正在”光电之迹“展出)

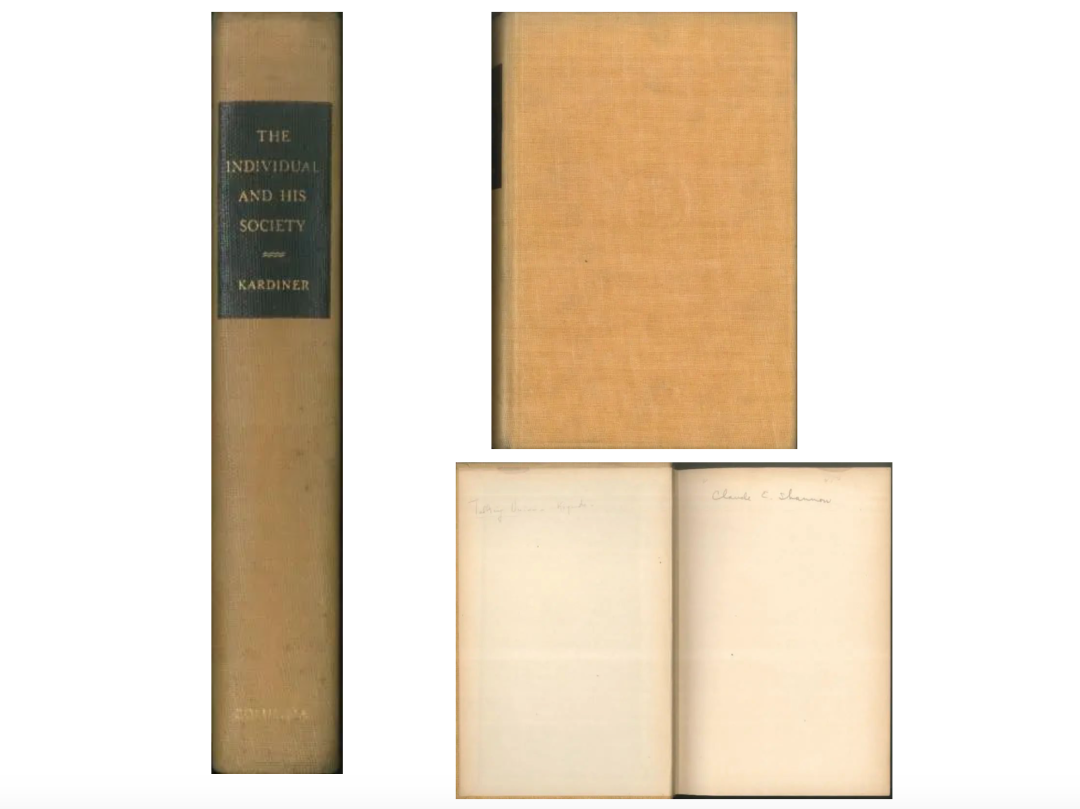

(五)签名本

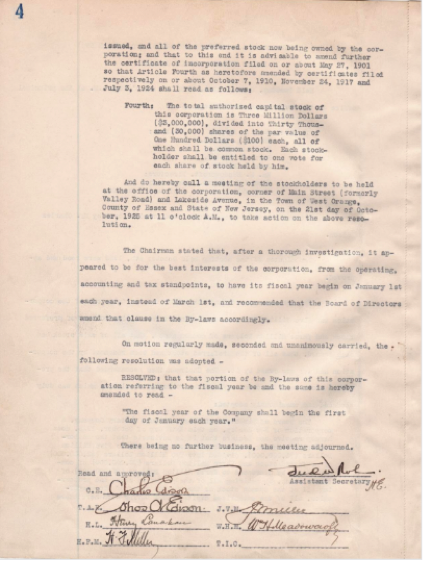

迈克尔·法拉第1838年签名本

(法拉第系英国物理学家、化学家,“电气时代”开启者,“电磁感应现象”和“苯”发现者,被誉为“交流电之父”。

此展品正在”光电之迹“展出)

克劳德·香农1944年签名本

(香农系美国数学家、电气工程师和密码学家,“信息熵”概念提出者,被誉为“信息论”之父。

此展品正在”光电之迹“展出)

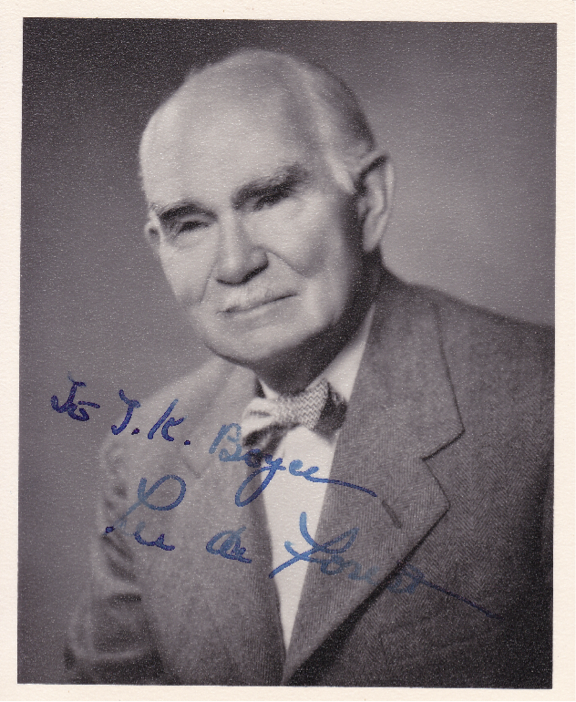

(六)签名照

海蒂·拉玛1938年签名照

(海底·拉玛系美国影视女演员、发明家, “扩频技术”发明人之一,被誉为“Wi-Fi 之母”。此展品正在”光电之迹“展出)

李·德弗雷斯特晚年签名照

(李·德弗雷斯特系美国发明家,“真空三极管”和“有声电影”发明人,被誉为“广播之父”。此展品正在”光电之迹“展出)

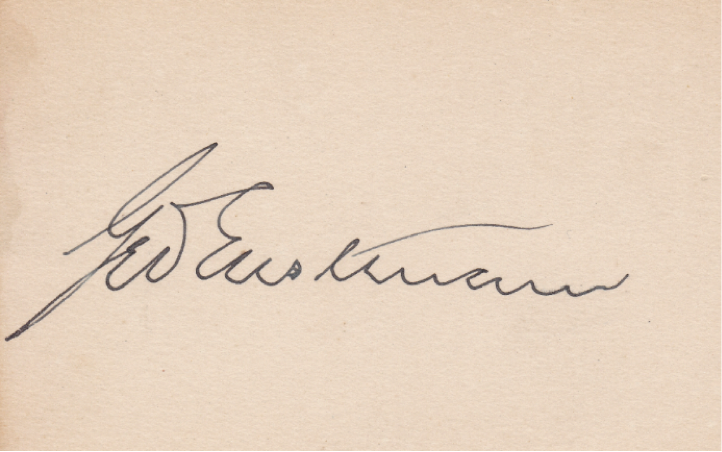

(七)签名页

乔治·伊士曼签名页

(伊士曼系美国发明家、企业家、慈善家,“柯达公司”创始人,“胶卷”发明人。

此展品正在”光电之迹“展出)

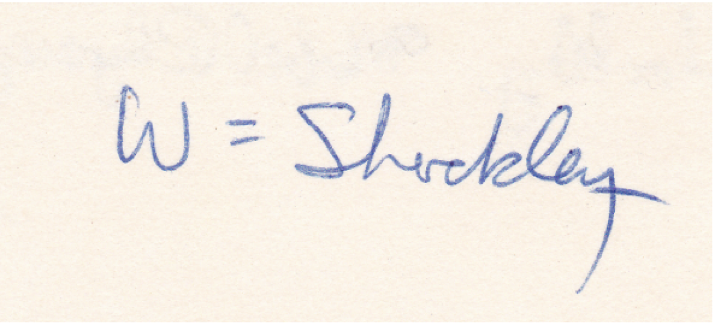

威廉·肖克利签名页

(肖克利系美国物理学家、发明家,“硅谷走向电子产业新时代”引导者,被誉为“晶体管之父”。

此展品正在”光电之迹“展出)

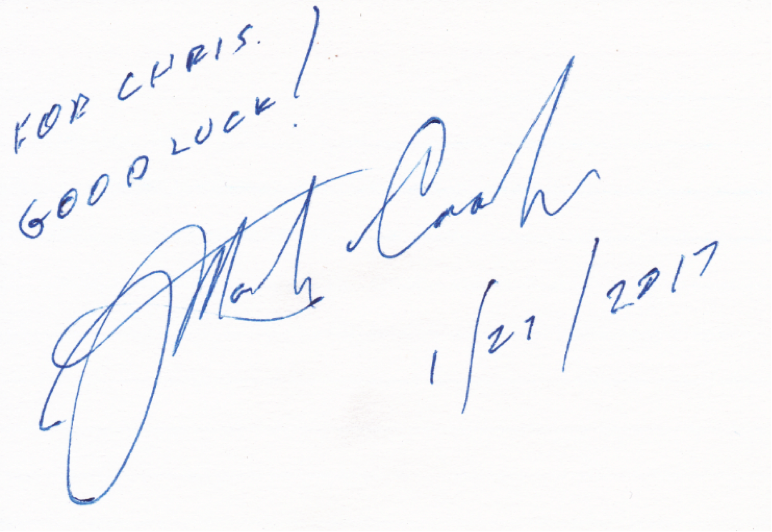

马丁·库帕2017年签名页

(库帕系美国发明家、企业家,“移动电话”发明人,被誉为“手机之父”。

此展品正在”光电之迹“展出)

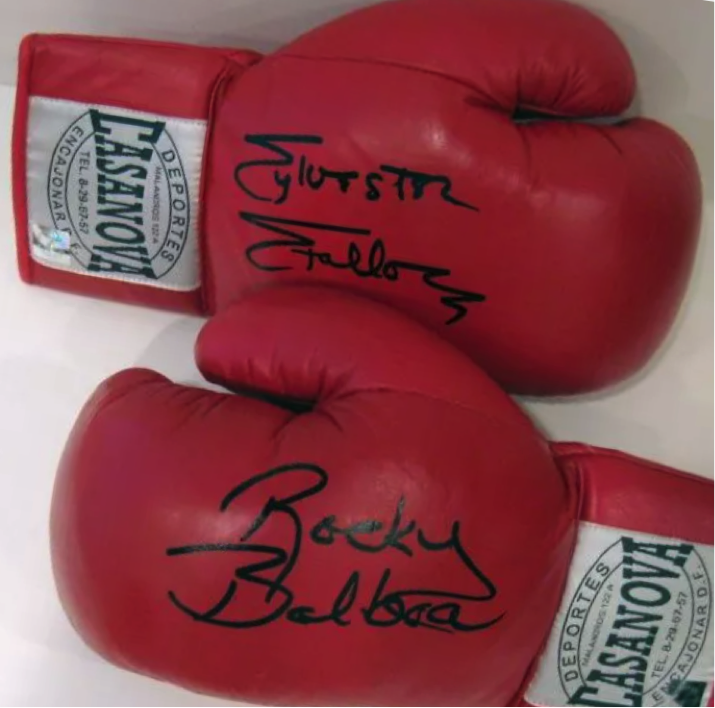

(八)签名实物

史泰龙签名拳击手套

(九)其他纸质载体

亚历山大·格拉汉姆·贝尔1912年签名明信片

(贝尔系苏格兰裔美国发明家、企业家,“贝尔电话公司(AT&T 前身)”创始 人,被誉为“电话之父”。

此展品正在”光电之迹“展出)

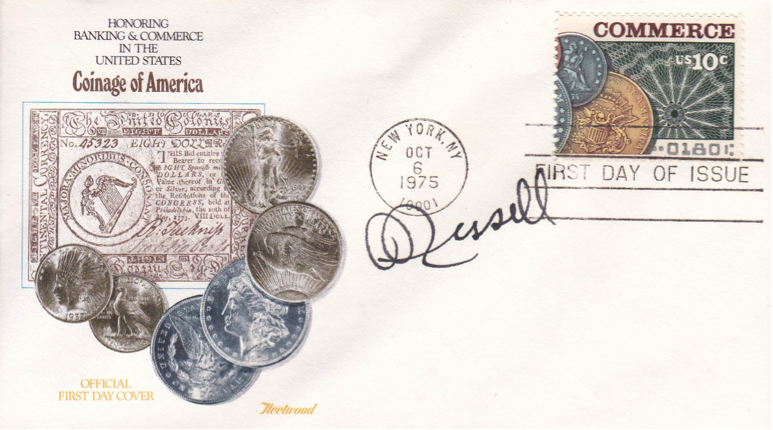

詹姆斯·T·拉塞尔1975年签名明信片

(拉塞尔系美国发明家、光盘发明人。此展品正在”光电之迹“展出)

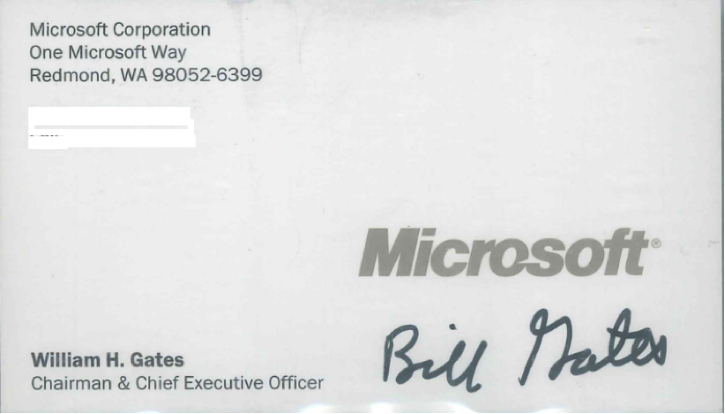

比尔·盖茨签名名片

(比尔·盖茨系美国企业家、软件工程师、慈善家,“微软公司”联合创始人。

此展品正在”光电之迹“展出)

03.来源渠道

(一)机构型。无论国际上的佳士得、苏富比,还是国内的嘉德、保利、西泠,大大小小的拍卖公司每年都会在世界各地举办名人手迹的专场拍卖会。当然,手迹藏品的流通和传播仅仅依靠拍卖形式是远远不够的,除了拍卖,与拍卖行关系紧密的文化艺术画廊、收藏机构等也是手迹交易的重要平台。

(二)个人型。首先是这些名人和与名人有过交集的人的后代,他们大多不是以传承的形式得到这些藏品的,于是乎对于藏品的传承性和价值定位看得很淡泊,眼中只有买卖这一属性。其次是一些资深藏家,由于年事已高,去世前会主动找下家整体打包接盘自己的收藏,往往会找一些收藏方向一致、志同道合的来接触洽谈。

04.鉴定认证体系模式

(一)鉴定机构

当前,美国三大手迹鉴定认证机构:PSA、JSA和BAS已在全球具备顶级公信力和权威性,鉴定范围包括绝大多数世界级近现代历史名人。

(二)鉴定方法

一般分三个步骤:

1.检测笔迹的年份:基于人物笔迹庞大而详实的数据库,针对性进行比对,初步判定年代。

2.检测载体的年份:使用仪器设备检测载体的年份与笔迹的年代是否吻合。

3.检测墨迹的年份:使用仪器设备检测载体的年份与笔迹、载体的年代是否吻合。

05.手迹收藏在中国

手迹收藏随着近些年中国艺术品收藏热潮,逐渐成为备受关注的收藏门类。较之西方藏家而言,西方名人手迹收藏对于中国藏家,其意义有着本质的不同。这种不同主要基于两个原因,其一,在中国的教育体系中,大量西方名人,例如爱迪生、居里夫人、高尔基,都被视作中国青少年学习的榜样。这些名人也借助中国基础教育的大规模普及,成为中国家喻户晓的人物,也成为了西方名人手迹收藏在中国的大热门。其二,就好像西方的朋友对于东方文化、历史事件乃至宗教传统产生浓厚兴趣一样,最初是出于一种猎奇心理。西方名人手迹起初被中国藏家熟知,也伴随了这种心态。而在其后的藏史发展中,藏品背后的文化价值才逐渐显露出来。带有猎奇性的交易也逐渐转变为对于文化的珍藏与传播。

中国的名人手迹收藏是伴随着拍卖而逐渐被大众熟知的。从1994年瀚海秋拍的一册徐悲鸿信札开始,至今已历经27载。而21世纪初期,西方名人信札的大量流入,使得中西文化在收藏市场出现前所未有的文化碰撞。如今的拍卖市场,中西方名人信札类拍品已出现分庭抗礼的局面,并出现了如泰戈尔、徐志摩互通书信这样的优质手迹藏品。这也使得中西文化在此刻珠联璧合,并以一种优雅而含蓄的姿态传承着。

近些年随着大量优秀藏家的涌现,西方名人手迹的曝光频率也日益激增,与其相关的文化展览也频繁在大中型城市中开设。起初,西方名人手迹通过名人的个体效应进行宣传,以一种相对传统的展览形式被展示。如今,伴随大量优秀策展人的出现,以体系和主题为展览核心的展览形式逐渐形成趋势。人文历史的每个领域或体系都呈现了其发展脉络中的起伏与明暗,拼凑出不可复制的全貌。就好像完整的星图不仅有那些光彩夺目的最亮者,更少不了环绕在周围的星团。手迹藏品因人物和事件背景的标签化,本就具有可体系化的特征,一旦藏品数量具备体系化的规模,单个藏品的标签就会被激活和放大,并呈现出巨大的文化价值。同时,其它门类收藏品所无法比拟的信息含量,使手迹肩负着传承文化的社会责任。将最真实的藏品分享给大众,将最原真的精神传承给后人,这正是手迹收藏所存在的最重要意义。

作者简介

程昊,80后北京人,世界名人手迹收藏家,西元收藏联合创始人,已收藏名人手迹4000余件。作为策展人,在国内首创将名人手迹收藏与行业发展史相结合的展览模式,注重从人性化视角把握历史定位,从背景化史料洞察人物心境。2017年以来,先后完成电影、新闻、科技等主题的策展尝试。

![]()